Es gibt 6 Säulen des Tradings. Jede Säule steht für einen anderen Aspekt im Trading. Um ein dauerhaft erfolgreicher Trader zu werden, muss man nicht nur über alle Säulen Bescheid wissen, sondern diese auch beherrschen und verinnerlichen.

Heute beschäftigen wir uns mit der 5. Säule, der Trading-Strategie.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dieses Thema anzugehen. Da es unzählige Werkzeuge für das Trading gibt, gibt es auch unzählige Möglichkeiten, eine Strategie zu bauen. Hier zeige ich dir daher lediglich einen Leitfaden, wie du so eine Strategie entwickeln kannst.

Definition:

Unter der Trading-Strategie verstehe ich lediglich das Entwickeln eines Grundpfeilers im Trading. Also, was ich mit technischen und fundamentalen Analysen machen kann, um ein dynamisches oder statisches System zu entwickeln. Natürlich gehören dazu auch ein vernünftiges Moneymanagement, fundamentale und technische Analyse im Genauen sowie auch Entry-/Exit-Punkte setzen, aber auch die Psychologie des Tradings. Diese Themen bespreche ich bereits in einem anderen Beitrag dieser Serie. Solltet ihr die ersten 4 Beiträge dieser Serie bisher nicht gelesen haben, empfehle ich euch, dies zuerst zu tun. Hier kommt ihr zum Anfang der Serie und hier könnt ihr euch zum nächsten Beitrag der Reihe klicken.

Was du in diesem Beitrag erfahren wirst:

- Wie fängt man an? Der Unterschied zwischen einem dynamischen und einem statischen System.

- Das perfekte System gibt es nicht. Warum du aufhören musst, ein System zu erfinden, das nur gewinnen kann.

- Entwickle dein System selbst: Du musst deinem System vertrauen können.

- Welche Fragen muss ich mir stellen, bevor ich eine Strategie entwickeln kann? Was musst du vorab in einem System klären, bevor du es entwickeln kannst?

- Die Entwicklung eines Trading-Systems: Einstieg und Ausstieg definieren, Backtesting, Risikomanagement

Wie fängt man an?

Wie oben schon erwähnt können wir grob zwischen zwei Strategien auswählen. Zum einen gibt es das dynamische System und zum anderen das statische System.

Dynamisches System:

Ein dynamisches System ist ein System, das Interpretationsspielraum lässt. Es gibt also kein 100%-Setup, das immer gleich sein muss, um in einen Trade zu kommen. Stattdessen entscheidet der Trader darüber, inwieweit eine Situation ähnlich sein muss, um in einen Trade zu gehen. Der Vorteil eines dynamischen Systems ist, dass der Trader schnell auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren kann.

Statisches System:

Ein statisches System dagegen setzt auf Kontinuität. Solche Systeme werden oft entwickelt, um sie mit einem Trading-Bot laufen zu lassen. Sie arbeiten oft mit mehreren Indikatoren und Oszillatoren. Erst wenn alle Indikatoren grün sind (also bullish), kaufen sie. Auf der Short-Seite natürlich dasselbe. Der Vorteil an solchen Systemen ist, dass man sie einfach anwenden kann und es keinen Interpretationsspielraum gibt. Das System sagt dir, wann du kaufen und wann du verkaufen sollst. Du machst einfach nur, was dir das System sagt, nichts anderes. Der Nachteil an diesen Systemen ist, dass sie oft ihre Wirksamkeit schneller als die dynamischen verlieren und nicht mehr funktionieren. Das liegt einfach daran, dass sie sehr eng getaktet sind. Sie nutzen oft kleine Lücken aus, die Profit bringen. Dazu muss man aber sagen, dass das nur für Systeme auf Tages- und Stundenbasis gilt. Je größer der Zeitraum ist, desto mehr Ungenauigkeit verzeiht die Strategie.

Das perfekte System gibt es nicht:

Egal für welches System du dich entscheidest, es muss für dich am Ende gut genug funktionieren, um ihm blind vertrauen zu können. Es gibt kein 100 %-System. Jedes System führt zu Verlusten, die aber durch die dauerhafte Nutzung wieder aufgefangen werden sollen. Du wirst auch mit dem besten System Verlustserien erleben, die du manchmal aussitzen musst. Wer hier z. B. dann mit einem System arbeitet, an dem er zweifelt, wird diese Durststrecke nicht durchhalten und das System verlassen oder ändern. Zwar kannst du dein System so optimieren, dass es im Backtesting unglaubliche Renditen erzielt, allerdings wirst du dieses System dann so auf einen Chart zugeschnitten haben, dass es unter realen Bedingungen nicht mehr bestehen kann. Es geht also darum, ein gutes System zu bauen, kein perfektes.

Entwickle dein System selbst:

Um dir zu zeigen, was das bedeutet, gebe ich dir hier ein simples Beispiel.

Sagen wir, du entwickelst ein System mit einer Profitquote von 2:1 und einer Trefferquote von 50 %.

Das bedeutet, dass du bei 100 Trades 50 verlieren wirst. Du hast das System auf Herz und Nieren getestet, in jeder erdenklichen Marktphase, und immer gab es eine Trefferquote von 50 %.

Jetzt beschließt du also, eines der Systeme mit echtem Geld zu testen. Anfangs läuft es gut, du machst 3 Gewinn-Trades und nur 1 Verlust. Am nächsten Tag gewinnst du 4 Mal und hast 4 Verluste usw. Eines Tages läuft es aber nicht mehr gut. Du hast 5 Trades im Verlust geschlossen und keinen Gewinn gemacht. Auch der nächste Tag läuft nicht viel besser und der übernächste gab auch nur einen Gewinn und 3 Verluste.

Wer sein System selbst entwickelt und getestet hat und diesem System voll vertraut, hat jetzt einen Vorteil. Denn er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite ist. Wenn er eine Trefferquote von 50 % hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder mehr gewinnt, als er verliert.

Jemand, der kein Vertrauen in das System hat, wird jetzt unruhig und wechselt auf die andere Seite der Wahrscheinlichkeit. Er ändert die Parameter zu schnell oder wechselt auf das andere System. Damit setzt er die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen oder zu verlieren, immer wieder auf 0 und das Spiel beginnt von vorn.

Es geht also hauptsächlich darum, die Wahrscheinlichkeit zu kennen und seinem System zu vertrauen.

Damit will ich nicht sagen, dass man stumpf an seinem System festhalten soll, bis die Hölle zufriert, sondern nur, dass man nicht zu früh handeln sollte.

Welche Fragen muss ich mir stellen, bevor ich eine Strategie entwickeln kann?

1. Zuerst musst du dich fragen, was du traden willst. Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Devisen und welche genau?

Alles reagiert aufeinander in unterschiedlicher Weise. Manches hat eine hohe, anderes eine niedrige Volatilität. Manche Assets sind für langfristige Trends bekannt, andere bilden selten klare Trends. All diese Dinge sorgen dafür, dass deine Strategie möglicherweise bei dem einen Asset funktioniert, und bei dem anderen nicht.

2. Wie viel Zeit willst du dir für das Trading nehmen?

Seien wir ehrlich: Wenn du nicht gerade ein Naturtalent im Trading bist, wird das wohl erst mal nicht dein Hauptberuf sein. Das bedeutet, du hast vermutlich nur nachmittags ein paar Stunden Zeit. Wenn überhaupt, schließlich will die Familie auch noch was von dir haben und du hast sicher noch andere Dinge zu tun. Ich meine also wirklich Zeit. Ohne Ablenkung, ganz für dich.

3. Handelsstrategie festlegen:

Je nachdem, wie viel Zeit du am Tag oder in der Woche hast, beeinflusst das deine Handelsstrategie. Wenn du nur ein paar Stunden am Tag Zeit hast, ist es wenig sinnvoll, im 5-Minuten-Chart zu arbeiten. Obwohl es wohl Leute gibt, die mir hier widersprechen würden.

Sinnvoller wäre hier meiner Meinung nach eine Trendfolge-Strategie auf langfristiger Basis. Das geht im Stundenchart wie auch im Tageschart.

Wer allerdings Unmengen Zeit hat und auf Aktion steht, dem gefällt möglicherweise eher eine Scalping-Strategie auf dem 1-Minuten-Chart.

4. Was muss das System können:

Damit sind hauptsächlich die finanziellen Aspekte gemeint, die ich bereits im Moneymanagement besprochen habe. Wie viel will ich also mit diesem System verdienen? Ich kann nicht erwarten, aus einem Trendfolgesystem, das auf Tagesbasis arbeitet, einen Gewinn von mehreren 100 % im Jahr herauszuholen. Damit meine ich, dass du deine Ziele auch an das System, das bei den ersten 3 Fragen herausgekommen ist, anpassen musst. Im Grunde ist es wie bei jeder anderen Arbeit. Wenn man nur 3 Stunden arbeitet, dann kann man nicht erwarten, für 8 bezahlt zu werden.

Die Entwicklung eines Trading-Systems:

Nachdem du diese Fragen für dich geklärt hast, können wir an die Entwicklung des Systems gehen.

Du weißt jetzt:

1. Was du traden willst

2. Wie viel Zeit du in das Trading investieren willst

3. Welche Handelsstrategie du nutzen willst.

4. Wie viel Geld du damit ungefähr verdienen kannst/willst.

Was jetzt noch fehlt, sind:

5. Einstieg und Ausstieg Definieren

6. Backtesting

7. Risikomanagement

Ein- und Ausstieg Definieren:

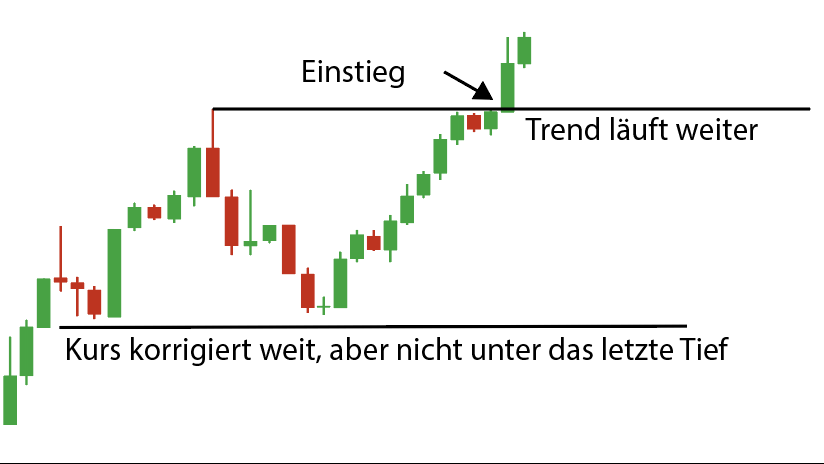

Um die Ein- und Ausstiege zu definieren, ist eigentlich nicht viel nötig, da sich diese durch die jeweilige Handelsstrategie ergeben. Bei einer Trendfolge-Strategie steigt man für gewöhnlich dann ein, wenn der Kurs ein neues Hoch ausbildet, also das alte Hoch übersteigt. Der Ausstieg ist dann das letzte Tief, das ausgebildet wurde. Soweit nach Lehrbuch. Wenn du Erfahrung gesammelt hast, passen diese Ein- und Ausstiege möglicherweise etwas für dich an, das ist aber dann jedem selbst überlassen.

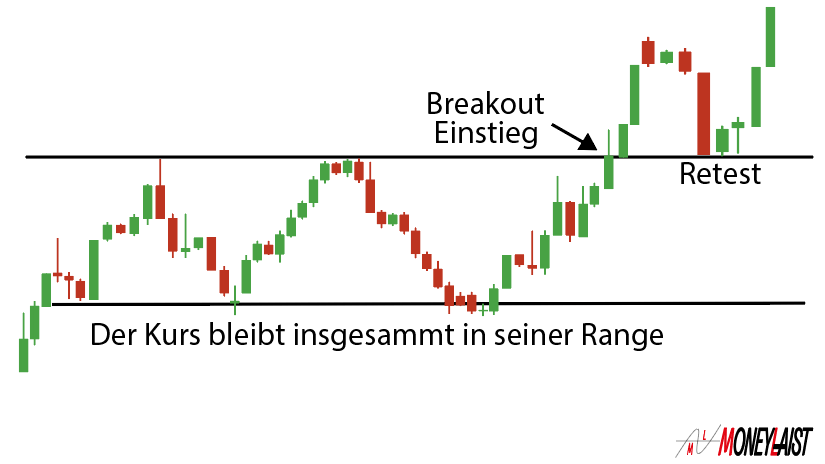

Bei einer Breakout-Strategie nutzt man horizontale Linien, oder Ausbrüche aus Formationen, um einen Einstieg zu finden. Wie bei der Trendfolge ist das letzte markante Tief dann der Ausstieg.

Solltest du Einstiege durch Indikatoren und Oszillatoren verwenden wollen, ist es unmöglich zu sagen, was du wo eingeben musst, um einen sauberen Einstieg zu finden. Jeder Chart braucht andere Einstellungen und jede Einstellung kann morgen bereits wieder nachjustiert werden müssen. Aber wie kann man dann mit solchen Instrumenten arbeiten?

Letzten Endes kann man diese Frage nur durch Backtesting klären. Ob ein Kurs auf einen Indikator oder Oszillator reagiert, zeigt sich, indem man ihn benutzt. Wenn du ein Tool verwendest, das sich scheinbar ohne Muster durch den Chart bewegt, dann hast du für diesen Chart das falsche Werkzeug. Das heißt aber nicht, dass dieses Tool nicht bei anderen Charts funktioniert.

Traden ist ein Handwerk. Probier dich aus und versuche verschiedene Konstellationen.

Die einzige Möglichkeit, damit du solche Strategien entwickeln kannst, ist es, diese im Backtesting zu überprüfen.

Wir halten es wie immer einfach und bauen uns eine simple, statische Strategie.

Zuerst nehmen wir uns den Triple Moving Average, also den dreifachen gleitenden Durchschnitt. Wir setzten einen auf 200 Tage Schlusskurs, 100 Tage Schlusskurs und 32 Tage Schlusskurs.

Fürs Erste bestimmen wir, dass der Kurs über der 200-Tage-Linie sein muss, um zu kaufen, und unter ihr, um zu verkaufen. Sollte die 32er-Linie über der 100-Tage-Linie liegen, ist das ein klarer Kauf. Wenn er darunter ist, sind wir neutral.

Damit haben wir mit einem einzigen Werkzeug schon einmal eine grobe Richtung geschaffen, wie wir uns wann verhalten. Als Nächstes brauchen wir einen sogenannten Signalgeber. Er zeigt uns, ab wann wir in den Trade gehen. Erst wenn dieser einen Kauf signalisiert, gehen wir rein.

Da wir ein trendfolgendes System bauen, nehmen wir dafür den MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Die beiden Signallinien stellen wir auf 12 und 26 Tage ein. Sobald der 12er-Durchschnitt den 26er-Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, haben wir ein Kaufsignal, allerdings nur, wenn wir uns über dem 32er-SMA befinden. Wenn der 12er-Durchschnitt den 26er-Durchschnitt von oben nach unten durchkreuzt, gehen wir short, allerdings nur, wenn wir unter dem 32er-Durchschnitt sind.

Damit haben wir schon eine solide Strategie, allerdings ist zu erwarten, dass uns diese Strategie zu viele Fehlsignale ausspuckt. Deshalb fügen wir noch einen Signalbestätiger hinzu.

Unser Signalbestätiger wird der RVI (Relative Volatility Index). Er misst die grundlegende Volatilität des Wertpapiers. Da wir nicht wissen, ob unsere Strategie überhaupt Sinn ergibt, halten wir uns erst einmal an den Erfinder (Donald Dorsey) und nutzen seine Einstellungen. Nach ihm kaufen wir, wenn der RVI höher als 50 ist, und verkaufen, wenn der RVI unter 50 ist. Bei einer Long-Position steigen wir aus, sobald der RVI unter 40 fällt. Aus einem Short steigen wir aus, wenn der RVI über 60 läuft. Allerdings weichen wir leicht von seiner Vorgabe der Länge der Messung ab und stellen diese auf 12 statt der üblichen 10. Der gleitende Durchschnitt bleibt bei 14. Der Grund, warum wir die Strecke ändern, ist, dass die meisten Trader, die ich kenne, mittlerweile mit 12er-Schnitten arbeiten. Wir halten uns also an die Menge.

Sobald nun der MACD ein Signal gibt, sehen wir uns den RVI an, um das Signal zu bestätigen. Wenn der RVI bei einem Long-Einstieg über 50 ist, steigen wir ein. Sollte das nicht der Fall sein, warten wir, bis er es ist, und steigen dann ein, solange der MACD das Signal bis dahin nicht zurückgenommen hat.

Schon haben wir mit 3 Indikatoren eine statische Strategie gebaut. Um zu überprüfen, ob sie überhaupt Sinn ergibt, müssen wir sie backtesten, und das ist eine Menge Arbeit. Das Backtesting könnt ihr mit dem Analyse-Tool Tradingview machen. Nehmt euch einen Zeitraum von 1–2 Jahren und tradet streng nach diesem System. Egal was passiert, ihr werdet das System nicht verändern. Um ein System zu entwickeln, brauchst du einwandfreie Daten. Diese bekommst du nur, wenn du es bis zum Schluss durchziehst.

Diese Daten nutzt du dann, um das System zu verbessern. Denk dran, es muss nicht perfekt sein, ein perfektes System gibt es nicht. Versuche nicht, das Ganze zu überoptimieren.

Wenn du die Parameter angepasst hast, oder einen der Indikatoren ausgetauscht hast, versuchst du es noch einmal. Das Ganze wiederholst du, bis die Ergebnisse stimmen, und dann backtestest du weiter. Das System sollte auf 10 Jahre Börsengeschichte zurückblicken, bevor du es im Realmarkt testest.

Ich will dir nichts vormachen: Ein System zu entwickeln kann Wochen dauern, aber die Sache ist es wert.

Jetzt weißt du, wie man eine Strategie entwickeln kann. Es gibt noch zahlreiche Indikatoren und Oszillatoren, mit denen man zahlreiche Strategien zusammenbauen kann. Wichtig ist nur zu wissen, was diese Werkzeuge eigentlich messen oder anzeigen. Hierfür habe ich eine Datenbank angelegt, die die einzelnen Werkzeuge erklärt. Die Datenbank wird konstant weitergeführt, es lohnt sich also, gelegentlich vorbeizuschauen.

Risikomanagement:

Für das Risiko- und Moneymanagement habe ich bereits einen eigenen Beitrag verfasst, da dieses Thema eine der zentralen Säulen des Tradings ist.

Wenn du diese Serie der Reihe nach durchgegangen bist, weißt du bereits Bescheid, wie du dein Depot vor zu hohen Verlusten schützen kannst und einen Totalverlust vermeidest. Falls du ihn bislang nicht gelesen hast, kommst du hier zum Beitrag.

Wie du oben gesehen hast, haben wir auch für unsere Trendfolge-Strategie bereits Stopps festgelegt. Allerdings sind diese Stopps alles andere als statisch. Denn die Indikatoren verändern natürlich ihre Werte, je nachdem, was der Kurs tut. Wie schaffen wir es also, ein vernünftiges Risk- und Moneymanagement hinzubekommen?

Die Antwort ist: Wir haben schon eins. Die Stopps sind dynamisch und das ist in Ordnung so.

Anders ausgedrückt: Wenn deine Strategie eine Trefferquote von 50 % hat und ein CRV von 2:1, dann bist du profitabel. Wir brauchen keinen statischen Stopp dafür. Wobei das natürlich knapp ist. Man sollte immer darauf achten, dass die Strategie gut im Plus ist, da sie unter realen Bedingungen meistens schlechter wird.

Fazit:

Eine funktionierende Trading-Strategie entsteht nicht durch das Kopieren fremder Methoden, sondern durch das Verstehen der eigenen Ziele, der Marktmechanik und der psychologischen Dynamik dahinter. Wer sich die Zeit nimmt, eine Strategie systematisch aufzubauen – von der Zieldefinition über das Risikomanagement bis hin zur Testphase –, legt den Grundstein für langfristigen Erfolg.

Den Heiligen Gral des Tradings, wie Van K. Tharp es sagen würde, gibt es dabei nicht. Du wirst keine perfekte Strategie entwickeln können. Sie muss nicht einmal ausgefallen sein. Oft sind die einfachsten Strategien, mit zwei bis drei Indikatoren, die besten.